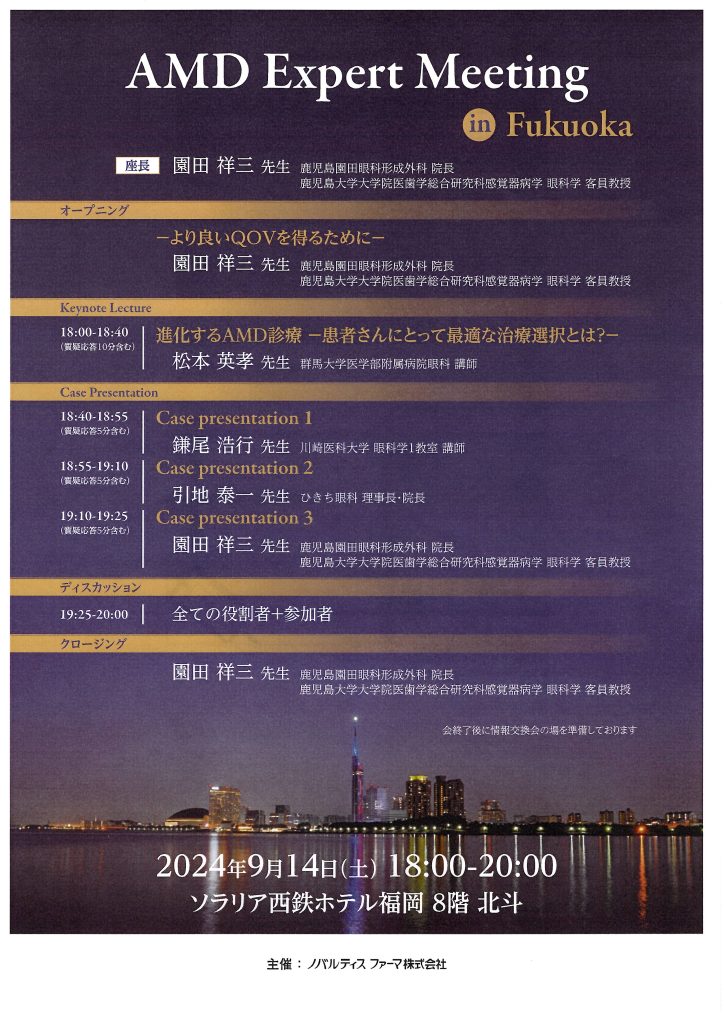

AMD Expert Meeting in Fukuoka

9月14日(土)は福岡に行き、加齢黄斑変性についての講演会(AMD Expert Meeting in Fukuoka)で講演してまいりました。

新生血管型加齢黄斑変性の治療では、抗血管内皮増殖因子(VEGF)薬を目の中に注射します。(以前は滲出型加齢黄斑変性と呼んでいましたが、このほど加齢黄斑変性の診療ガイドラインが改定され、新生血管型となりました。ちなみに萎縮型はそのままです。)

薬剤を眼内注射することで病状や見え方は改善しますが、治療を中断すると病状がぶり返し、良くなった見え方が悪くなってしまうため、眼内注射を継続する必要があります。

そこで抗VEGF薬には、新生血管型加齢黄斑変性の病勢を速やかに強力に抑えることができ、かつより長期間薬効が持続することで、眼内注射の回数を減らしたり、通院回数を減らすことが求められれています。

もう一つ薬剤に求められることは、安全性です。

稀ですが、抗VEGF薬の投与後に薬剤に関連した眼内炎症が起きる症例がおられます。

今回の講演会では、有効性と安全性のバランスを考慮した治療薬の選択をテーマに討論を行いました。

私は講演で、眼内炎症の症状や特徴、診断のポイント、予防と治療などについて解説し、

眼内炎症が生じても、早期に発見し炎症を抑える治療をすることで、炎症は治り視機能に影響を与えないことについてお話ししました。

眼内炎症をしっかりコントロールすることで、薬剤の有効性を上手に利用することができることを強調しました。

現在、新生血管型加齢黄斑変性の治療として認可されている抗VEGF薬は数種類あります。

どれか一つの薬剤だけで全ての症例の治療が完結するわけではなく、長期の治療経過中に薬剤の効きが低下し他剤に変更したり、治療初期に薬剤の効きが不十分と判断され他剤に変更するようなことがあります。

新生血管型加齢黄斑変性の治療薬として抗VEGF薬が登場し、十数年が経ちました。

治療について様々な知見が得られており、かつ薬剤の種類も増えたことで、当初よりも治療成績が向上しています。

また、以前と比べ、加齢黄斑変性という病気が知らててきた事で、病状が早い段階で眼科を受診される方が増えていることも、治療による良好な視機能の維持につながっている印象です。

今後も他の先生方と意見を交換しながら、より良い治療の提供に心がけて参りたいと思います。

カテゴリー

- お知らせ (15)

- ブログ (450)

- iPS細胞 (19)

- IT眼症 (9)

- OCTアンギオ (8)

- アルツハイマー病 (7)

- アレルギー性結膜炎 (5)

- お困りごと解決情報 (17)

- こんな症状が出たら (35)

- サプリメント (14)

- スタッフから (5)

- ドライアイ (17)

- 中心性漿液性網脈絡膜症 (2)

- 人工知能(AI) (14)

- 加齢黄斑変性 (110)

- 外斜視 (1)

- 抗がん剤による眼障害 (2)

- 白内障 (25)

- 看護からのお知らせ (1)

- 眼精疲労 (12)

- 糖尿病網膜症 (53)

- 紫外線 (2)

- 紫外線、ブルーライト (6)

- 網膜前膜 (3)

- 網膜剥離 (16)

- 網膜動脈閉塞 (8)

- 網膜色素変性症 (7)

- 網膜静脈閉塞 (13)

- 緑内障 (32)

- 色覚多様性 (2)

- 講演会 (28)

- 近況報告 (83)

- 近視予防 (42)

- 飛蚊症・光視症 (15)

- 黄斑円孔 (4)

- 黄斑前膜 (3)

- 未分類 (11)

アーカイブ

最新の記事

- 2026.2.22

- 「去年たくさん進んだから、今年も進む?」-広がる子どもの視力低下と、今できること-

- 2026.2.14

- 萎縮型加齢黄斑変性に、いま治療という選択肢を:アイザベイが示す新しい可能性と治療を勧めたい患者さん像

- 2026.2.9

- 令和8年2月9日(月)

- 2026.2.8

- 多焦点眼内レンズは、今どこまで進化しているのか

- 2026.2.1

- RVO(網膜静脈閉塞症)について、よくある質問―東京で行われた専門医座談会を踏まえて―

- 2026.1.25

- 「見えているから大丈夫」は本当? -高齢者の3人に1人が気づかない目の病気を抱えている-

- 2026.1.18

- 喫煙は「目の奥の大切な層」を静かに薄くする― 大規模研究が示した、たばこと目の意外な関係 ―

- 2026.1.11

- 子どもとスクリーンの時代に、目の健康をどう守るか

- 2025.12.27

- 日本人にとても多い緑内障―今年の締めに、 目の健康を考えてみませんか

- 2025.12.22

- 令和8年1月7日(水)受付開始は10:30です

理事長・院長

理事長・院長