平成28年国民健康・栄養調査

- 厚生労働省は、平成28年国民健康・栄養調査結果の概要を公表しました。

- 国民健康・栄養調査は、国民の身体状況、栄養素摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康増進を図るための基礎資料を得ることを目的としており、5年に1度くらいの間隔で行われています。

- 調査項目は、身長・体重はもとより、糖尿病・高血圧・不整脈・高脂血症の有無、服薬状況、運動習慣や食習慣、喫煙や飲酒、睡眠や歯の健康状態など、多岐にわたっています。

- 今回は全国で2万6000人以上の方が調査対象となりました。例えば、調査対象の喫煙者の割合から、国民全体の喫煙者の人数を推定することができます。

- 眼科に関連する注目すべき調査結果は、

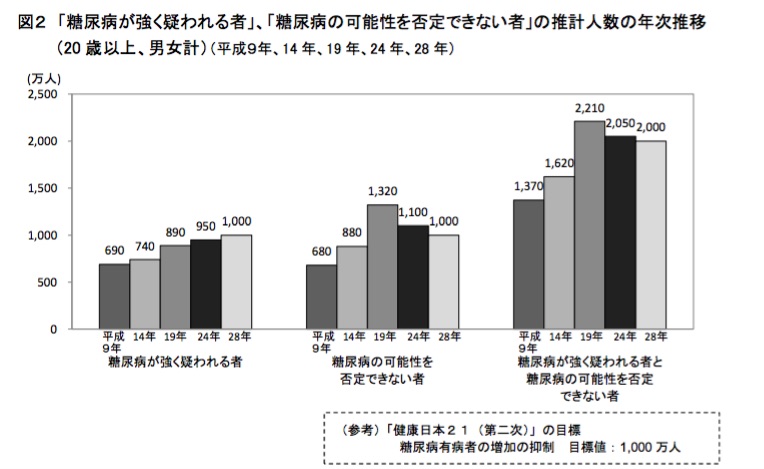

- 「糖尿病が強く疑われる」方の数が国民全体では約1,000 万人と推計され、平成9年以降の増加傾向が持続していることです。

- ちなみに厚生労働省はメタボ対策等で、平成25年度からの10年間、糖尿病患者を1,000 万人未満に抑える計画を立てています。

- 今回の結果でも、年代別に占める糖尿病患者の割合は60歳以降で高率です。人口の多い団塊世代の高齢化が、糖尿病患者増加の一因と思われます。

- 糖尿病を患って5年未満で14%、15~19年後には57%の患者さんが糖尿病網膜症を発症します。視機能に重大な影響を及ぼす重症の糖尿病網膜症(増殖糖尿病網膜症)は、糖尿病発症後の15~19年で15%と報告されています。

- 糖尿病患者の増加は、糖尿病網膜症患者の増加、ひいては増殖糖尿病網膜症患者の増加を招きます。

- 糖尿病患者を増やさないための、さらなる予防対策が肝要です。

- また、糖尿病を発症しても、糖尿病網膜症による視機能障害を最小限に抑えることが必要です。

- そのために、糖尿病を発症したら、眼科で定期的に眼底検査を受けましょう。

- 初期の糖尿病網膜症では視力低下などの自覚症状は無く、重症になっても無症状のことも多く、ある日突然、見えなくなって初めて眼科を受診される患者さんも散見されます。

- 良好な視機能の維持には、やはり早期発見・早期治療が有効です。

- 一度眼科を受診し、その時点で糖尿病網膜症が認められなくても、糖尿病を発症してからの期間が長くなるにつれ、糖尿病網膜症の発症リスクが高まります。

- ですから、眼科での眼底検査を継続することが大切です。

- 糖尿病の方は、是非とも眼科で検査を受けてください。

カテゴリー

- お知らせ (14)

- ブログ (447)

- iPS細胞 (19)

- IT眼症 (9)

- OCTアンギオ (8)

- アルツハイマー病 (7)

- アレルギー性結膜炎 (5)

- お困りごと解決情報 (17)

- こんな症状が出たら (35)

- サプリメント (14)

- スタッフから (5)

- ドライアイ (17)

- 中心性漿液性網脈絡膜症 (2)

- 人工知能(AI) (14)

- 加齢黄斑変性 (109)

- 外斜視 (1)

- 抗がん剤による眼障害 (2)

- 白内障 (24)

- 看護からのお知らせ (1)

- 眼精疲労 (12)

- 糖尿病網膜症 (53)

- 紫外線 (2)

- 紫外線、ブルーライト (6)

- 網膜前膜 (3)

- 網膜剥離 (16)

- 網膜動脈閉塞 (8)

- 網膜色素変性症 (7)

- 網膜静脈閉塞 (13)

- 緑内障 (32)

- 色覚多様性 (2)

- 講演会 (28)

- 近況報告 (83)

- 近視予防 (41)

- 飛蚊症・光視症 (15)

- 黄斑円孔 (4)

- 黄斑前膜 (3)

- 未分類 (11)

アーカイブ

最新の記事

- 2026.2.1

- RVO(網膜静脈閉塞症)について、よくある質問―東京で行われた専門医座談会を踏まえて―

- 2026.1.25

- 「見えているから大丈夫」は本当? -高齢者の3人に1人が気づかない目の病気を抱えている-

- 2026.1.18

- 喫煙は「目の奥の大切な層」を静かに薄くする― 大規模研究が示した、たばこと目の意外な関係 ―

- 2026.1.11

- 子どもとスクリーンの時代に、目の健康をどう守るか

- 2025.12.27

- 日本人にとても多い緑内障―今年の締めに、 目の健康を考えてみませんか

- 2025.12.22

- 令和8年1月7日(水)受付開始は10:30です

- 2025.12.22

- 年末年始の診療について

- 2025.12.20

- 糖尿病では網膜症の発症前に、何が起きているのか

- 2025.12.13

- 「見えにくさ」と「家の危険」が重なると、 転倒は一気に増える

- 2025.12.6

- 明るさと“本物のぼやけ”がカギ—近視を進ませないためのやさしい話

理事長・院長

理事長・院長